:

:  [这个贴子最后由右江水红河岸在 2003/07/21 09:49pm 编辑]

[这个贴子最后由右江水红河岸在 2003/07/21 09:49pm 编辑] [这个贴子最后由右江水红河岸在 2003/09/04 00:20am 编辑]

[这个贴子最后由右江水红河岸在 2003/09/04 00:20am 编辑] REFETCH" value="0"><param name="NOLABELS" value="0"><param name="SRC" value="http://news.xinhuanet.com/audio/2003-06/06/content_906720.htm?file=rtsp://202.108.119.176/tvzb/yinpin/gq/6/6-06mg01.rm"><param name="CONTROLS" value="StatusBar,ControlPanel"><param name="LOOP" value="0"><param name="NUMLOOP" value="0"><param name="CENTER" value="0"><param name="MAINTAINASPECT" value="0"><param name="BACKGROUNDCOLOR" value="#000000"><embed src="http://news.xinhuanet.com/audio/2003-06/06/content_906720.htm?file=rtsp://202.108.119.176/tvzb/yinpin/gq/6/6-06mg01.rm" width="320" autostart="true" height="70"></object>[/HTML]

REFETCH" value="0"><param name="NOLABELS" value="0"><param name="SRC" value="http://news.xinhuanet.com/audio/2003-06/06/content_906720.htm?file=rtsp://202.108.119.176/tvzb/yinpin/gq/6/6-06mg01.rm"><param name="CONTROLS" value="StatusBar,ControlPanel"><param name="LOOP" value="0"><param name="NUMLOOP" value="0"><param name="CENTER" value="0"><param name="MAINTAINASPECT" value="0"><param name="BACKGROUNDCOLOR" value="#000000"><embed src="http://news.xinhuanet.com/audio/2003-06/06/content_906720.htm?file=rtsp://202.108.119.176/tvzb/yinpin/gq/6/6-06mg01.rm" width="320" autostart="true" height="70"></object>[/HTML]其实,这种努力完全是多余的,是十足的画蛇添足。《卖火柴的姑娘》并没有因为起名《卖灭气的格儿》而增加民族特色,《美人鱼》也没有因叫做《默妹德》而更加完美无比。相反,如果把《刘三姐》叫做《姐三刘》,很有壮族特色了,但恐怕就连壮族人也觉得反胃了。

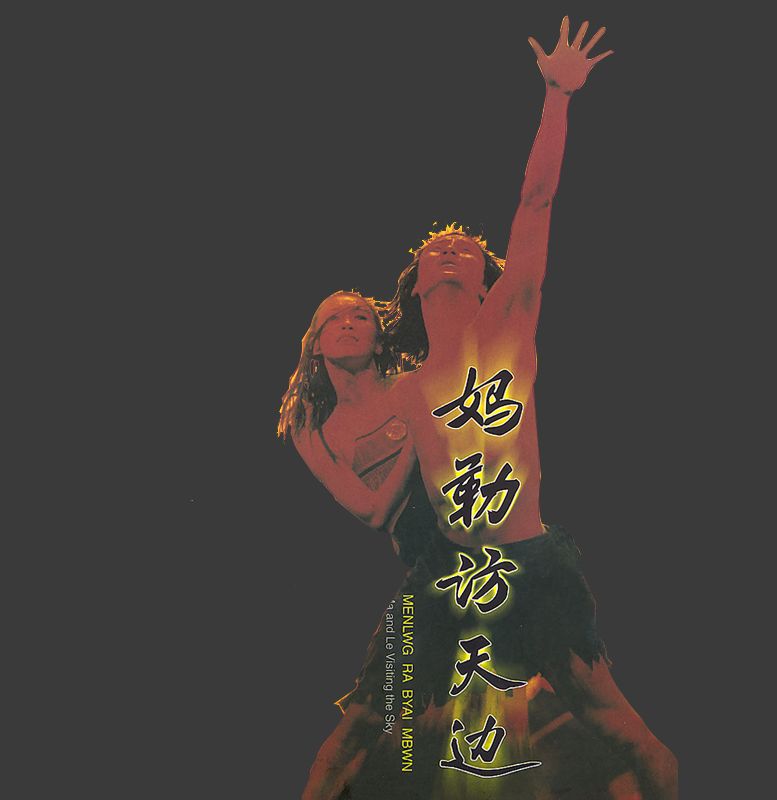

壮族的故事原本是讲母子寻太阳的,故事的名字也叫“母子寻太阳”,不知编剧为什么要这般“艺术加工和创造”,使它变成了“妈勒访天边”了。是因为“母子寻太阳”太直白?太土气?太倒霉?还是太汉化了?老翁不得而知。

除了北壮语的“天”mbwn 与南壮语的 fax 不同之外,还有个词 byai与din的不同。我觉得 MEHLWG RA BYAI MBWN 的 byai,用得很不贴切,这个词在我母语里经常拿来做“树梢”的“梢”如 byai faex(树梢),辈分的“末”如 lwg byai(小儿子),也就是说原意是指长条东西的一端,后来引申到了人的辈分,但是不会拿来做“天边”的“边”的。相比起来,din(脚、足下)这样的词汇,经常拿来形容某一东西的“下面”而且一定要要紧挨着那个东西的(不同于一般的‘下’ laj),如 din bya(山脚)、din ciengz(墙角)、din lae(楼梯脚),所以,“天边”一词,家乡话一定会是 din fax而不会是 byai fax。其实,北壮语里也有 din 一词,《母子访天边》说成 Mehlwg ra din mbwn 是不是要比 Mehlwg ra byai mbwn 要地道呢?不过,如果说北壮的民间一直将这个故事说成 Mehlwg ra byai mbwn 的话,那就另当别论了,尊重民间习惯为好。

问题主要出在校对环节上。由于海报制作人认为已经得到了权威的真传,肯定不会有错,所以掉以轻心,清样出来后,一般都不请懂壮文的人校核过。这就难免有错了。

对壮文表述错误的问题,我接触过的人一般都是这么答复的,“壮文没有完全统一、规范的语法,你那里那么说,别的地方可有别的说法咧。”也就是说,别的作者怎么写,都有他的道理。

我早就注意byai mbwn的说法与我的母语不同,但想到如果别的地方那么说,你能怎么样,就没有吱声。

在我的家乡话里,byai的意思跟勒茂的解释相同。但跟mbwn连用,变成byai mbwn,它的意思就不是“天边”了,而是“天顶”即“天的最高处”。

另外,在我的家乡人观念里,mbwn是没有din的。所以,按我家乡的语言习惯,说din mbwn也不通。

稳妥的办法似乎是把题目改为Mehlwg Ra gyangjngoenz(母子寻太阳)。

之所以“天”还会有 din (脚、底下) ,我想那是因为壮人的传统观点里,还是“天盖说”的,既然天象个苍穹一样覆盖大地,那肯定还是有边际的,那个边际是与大地接在一起的。所以,在家乡人的传统观念里,天还是有 din 的。

1、说byai mbwn也听得懂,但通常人们讲的是goenq mbwn(天根)。没有goenq(根)哪有byai(稍)? 把byai mbwn说成goenq mbwn,本末倒置了。这么个做法,如果考“状元”,肯定是没戏了。

2、这个故事本是讽刺“呆人办傻事”的,因为世上根本就没有goenq mbwn(天根)这个东西,只有东西南北这些方向。谁去找goenq mbwn(天根),谁就是犯傻。读书人是不是吃饱了撑着没事干?怎么能颠倒黑白,说成是教育老百姓不断发奋努力的故事呢?这简直是自欺欺人的把戏。

3、乡下人常用bae ra goenq mbwn来形容那些异想天开的人或者根本办不到的事。跟这个有联系的说法有dik mbwn,也是“枉然”、“徒劳”的意思。

把goenq mbwn 说成byai mbwn,本末倒置了。这么个做法,如果考“状元”,肯定是没戏了。

下面引用由郁水啸翁在 2003/09/07 1254pm 发表的内容:

电话询问家乡老人的意见,其看法十分有趣,大大出呼我的意料。把主要观点和看法粘贴在下,跟大家分享:

1、说byai mbwn也听得懂,但通常人们讲的是goenq mbwn(天根)。没有goenq(根)哪有byai(稍)? 把bya ...

原来还有比老翁更老的“家乡老人”,呵呵。  :

:

goenq fax(mbwn),顾名思义——天的根,似乎与故事的原型“天边(din fax)”有比较大的出入哦,古人寻找天边,那是向不可及的远方的一种向往和追求,但是怎么可能去寻找天的根呢?

这个故事我小时侯在家乡听老人家说过了,与老翁先生说的“讽刺‘呆人办傻事’”完全是两码事,而是说我们的祖先是从遥远的海角天边来的,太阳就是从那个地方出来的,母子寻找天边,我觉得体现了一种寻根的意识。

仅从可能性来分析,“家乡老人”一般有这么几层含义:

1、如果我18-30岁,那“家乡老人”大概是指50岁以上的人。

2、如果我40-60岁,那“家乡老人”大概是指70岁以上的人。

3、如果我70-80岁,那“家乡老人”可能是指同龄人或者更老的人。

4、如果我90-110岁,那“家乡老人”可能是指60岁以上的人。

不知年轻后生是否有同感。

另外,我讲家乡老人对《妈勒访天边》的看法,目的在于让大家知道,不同地方的人对同样的事物可能有不同的态度和观念。

第一个问题,不知到勒茂兄弟为什么对老翁的年龄段比任何其他人都感兴趣?不知道年龄的大小是否跟讨论的内容有关?抑或是勒茂兄弟准备根据我的实际年龄来考虑我参加这个论坛管理的福利问题?如果是这样,那我先表示衷心的感谢。

如果勒茂兄弟是想问我老翁对你的看法,那我可以告诉你,你对“家里老人”的判断有3/4的缺陷,其他的我且本着求同存异的原则和精神按下不表。毕竟,我们都是这个家园里的管理人员,搞内耗于事业有百害而无一利。

第二个问题我是这么看的,人们很少称我为“贝侬”,不外乎这么两种情况:

1、我们大家本来就是贝侬,无须拘泥于礼节。正如红棉树在邀请我做版主时有人所指出的那样,我已经是家园里的一员了。我是比较倾向于认定情况确实如此,要不然贝侬们讲过的话就可能因为缺少真诚而让人感到难以与之为谋了。

2、有些贝们可能因为我帖了一些看问题的角度跟他们不完全相同的帖子而把我视为外人,所以不叫我“贝侬”。即使是这种情况,人数也不会很多,甚至少得可以忽略不记,因为从总体上看,心胸狭窄的壮族人毕竟很少很少,而不是很多很多。

不知我的分析是否有道理,也许一直在细心观察这一现象的勒茂兄弟另有高见?

以前的过节就请老翁海涵了。

鉴于你再三追问我的实际年龄,那我可以告诉你这么一个事实:90年代初,中央民族大学的部分壮族研究生称呼我为“老翁”。我以“老翁”自称,目的是为了延续这个历史沿革,也算是敬仰传统文化的一种表现。

不知道这么回答,是否让你感觉到有一种历史的“深厚”感”?

下面引用由郁水啸翁在 2003/09/16 11:26pm 发表的内容:

勒茂兄弟经常喜欢用“浅薄”之类的词语来评论别人的帖子,有时就此打住,而没有提出令人信服的“深厚”的主张。

鉴于你再三追问我的实际年龄,那我可以告诉你这么一个事实:90年代初,中央民族大学的部分壮族研 ...

老翁是给我一种很“厚重”的感觉,不过是什么“厚”、什么“重”,我就不说了,以免有的人又要保留他起诉的权利。

另外,你知道“保留”起诉权利的意思吗?

我希望能够读到你发表的有自己个性的帖子,跟贴也是好事,但毕竟是跟帖呀。

| 欢迎光临 僚人家园 (http://forum.rauz.net.cn/) | Powered by Discuz! X2.5 |